“名片”称谓的由来

名片是氏族历史、文化、业绩的载体。人们初次相见通常会礼节性的问:“您贵姓?”,这是先弄清你的姓。遇到精明的人双方会互赠名片,以便打交道时彼此更深入地了解,因为通过名片可以求证对方的氏族特性,进而品味其个性特点。遇到同姓同宗的人,则容易让人产生“老乡见老乡,两眼泪汪汪”的情感,很快拉近彼此间的距离,这就是名片的妙用所在。

据史料记载,名片最早出现于秦代。秦始皇统一中国后开始改革文字,当时秦王要求各路诸侯王定期进京述职,为了拉近与朝庭当权者的关系,宦官大臣们便纷纷制作了早期的名片,称为“谒”,即将名字和其它介绍文字写在竹片或木片上(当时纸张还没发明),用作见面时的介绍文书。

到了汉代,中央集权制国家进一步发展,随着疆域地不断扩大,“谒”的使用越来越普遍,东汉末期“谒”又被改称为“刺”,由于蔡伦发明纸张开始普遍采用,于是“刺”由竹木片改成了便于携带的纸张。

唐宋时期,中国封建社会进入了全盛时期,唐初实行科举考试制度,一些有才能的庶民也能靠自己努力,进入到统治阶级中来。为了与世袭贵族争夺权力,每次科举考试后,新科考生都要四处拜访前科及位高权重者,以便于将来被提携。要拜访老师,必须先递“门状”,这时“刺”的名称也就被“门状”所替代。

到了明代,统治者沿袭了唐宋的科举制度,并使之平民化,读书便成了一般人改善生活的唯一出路,识字的人随之大量增加。人们交往的机会增加了,学生见老师,小官见大官都要先递上介绍自己的“名帖”,即唐宋时的“门状”。“名帖”这时才与“名”字有了瓜葛。明代的“名帖”为长方形,递帖人的名字要写满整个帖面,如递帖给长者或上司,“名帖”上所书名字要大,“名帖”上名字大表示谦恭,“名帖”上名字小会被视为狂傲。

清朝才正式有“名片”称呼。清朝是中国封建社会的终结,由于西方的不断入侵,与外界交往增加了,和国外的通商也加快了名片普及。清朝的名片,开始向小型化发展,特别是在官场,官小使用较大的名片以示谦恭,官大使用较小的名片以示地位。

近现代名片与早期名片相比,其区别在于印刷而不用手写。名片一般有“正文”和“附录”之说,正文主要是姓名、头衔;附录则包括地址、电话等。20世纪80年代中期的名片比较简单,多写上头衔、电话,一目了然,有的仅地址而已,电话则多在两个号码间加一横杠,表明总机与分机。后来名片上多了邮编,电话发展到不止一个了,接着就有BP机号、传真机号,且纷纷由4、5、6向7、8位增改。再后来增添了“伊妹儿”,还有一长串的手机号码,有些名片还标有VI徽记(企业形象名片)。

由此可见,方寸名片不仅能折射出新旧时代的巨大变化,同时也见证了现代都市的发展轨迹。从某种社会意义上讲:名片收藏是一项有特色、有趣味的活动,其收藏价值远远大于名片本身。越是古老的名片、名人名片、特殊材质名片、签名、题语、稀少姓氏名片,就越具有收藏价值。 (晓铁/文)

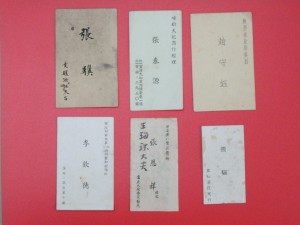

(图为笔者珍藏的部分名片)

解放初期名片 文革时期名片