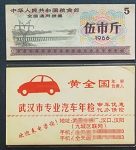

“一票一片”之全国粮票“大全套”与趣味名片展示收藏欣赏

[藏品简介] 名称:全国粮票“大全套”与趣味名片展示(部分图片)(30个省市自治区粮票加一枚全国粮票共计31枚)。品相:八五品。

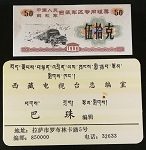

1966年全国粮票伍市斤(黄全国)、1993年北京市粮票伍市斤(宋北京)、1986年天津市地方粮票半市斤(天津师范大学)、1990年上海市粮票25克(上海交通大学)、1976年重庆市粮食供应券贰市斤(重庆大学)、1988年新疆维吾尔自治区地方粮票贰公斤(李新疆)、1996年西藏军区专用粮票伍拾克(西藏电视台)、1991年宁夏回族自治区地方粮票伍拾克(宁夏日报社)、1980年内蒙古自治区地方粮票叁市斤(内蒙古那达慕旅行社)、1977年广西壮族自治区通用粮票伍市斤(佘广西)、1970年黑龙江省粮票伍市斤(王大庆)、1975年吉林省地方粮票壹市两(曹吉林)、1980年辽宁省地方粮票伍市斤(大连民族学院)、1980年河北省粮票叁市斤(河北省慈善总会)、1984年山东省粮票伍市斤(山东师范大学)、1986年江苏省地方粮票壹佰克(常州大学)、1972年安徽省地方粮票伍市两(安徽中医学院)、1976年浙江省粮票伍市两(浙江广播电视报社)、1977年福建省粮票叁市斤(赵福建)、1975年广东省通用粮票壹市两(马广东)、1973年云南省粮票壹市两(云南文山报社)、1973年贵州省地方粮票伍市斤(李贵州)、1973年四川省

粮票贰市斤(成都冶金管理干部学院)、1974年湖南省粮票壹市斤(湖南师范大学)、1978年湖北省粮票壹市斤(湖北大学)、1972年河南省流动粮票肆市两(河南科技报社)、1976年山西省粮票伍市斤(山西科技报社)、1980年陕西省通用粮票壹市斤(陕西日报社)、1974年甘肃省粮票壹市斤(甘肃省音乐家协会)、1975年青海省地方粮票半市斤(王青海)、1978年江西省粮票叁市斤(景德镇陶瓷学院)。

[相关链接] 粮票,指20世纪50年代中国在特定经济时期发放的一种购粮凭证,那时候必须凭粮票才能购买粮食。中国的粮票种类数量有“世界之最”之称,全国2500多个市县及一些镇、乡都分别发放和使用了各种粮票。作为一种实际的有价证券,粮票在中国使用达40多年,随着社会的发展虽然退出了历史舞台,但作为特殊经济条件下的历史产物,由于票面题材广泛,印制精细,具有时间性、地域性等特点,随着经年累月的岁月侵蚀使得这种具有不可复制性的票证成为收藏者的新宠,为海内外收藏爱好者所瞩目。

收藏感言:出于对名片收集的爱好,整理名片时发现名片上有许多人名、地名、高校名等与全国粮票“大全套”的省市同名或对应,颇具趣味性,它不仅新添了百家姓专项收藏种类,而且丰富了藏品文化研究。新中国成立初期由于物资匮乏,关系民生的食品和日用品供需矛盾突出,国家在1953年10月出台了统购统销政策,从此老百姓进入了长达四十年的“票证时代”。粮票自身是没有价值的票证,但凭粮票可买到国家牌价粮食,实际上粮票成了一种有价证券,由于粮票的面值等于国家牌价粮价与市场价之差,所以被视为中国的第二“货币”。粮票分为全国通用和地方流动两种,只有全国粮票才能在中华大地都有效,出差的人必须持单位介绍信去粮店换一定数量的全国粮票,直到1993年才结束了它的特殊身份和使命。从“大全套”粮票尺寸看,各省市粮票形式各异(横式,竖式),大小不同,面额不等。从计量单位看,有旧秤市制和新的千克制二种,通常按年限区分。从粮票的名称看,分为全国通用粮票、地方粮票、专用粮票、供应券、流动粮票等。从粮票的设计看,图案以反映工农业生产风貌为主,体现了中国国民经济以农业为基础,以工业为主导,工农轻重并举的方针。文字有蒙文、藏文、维吾尔文等,有的采用铅印、油印,背面印制粮票使用说明和监制印章,“大全套”从一个侧面反映了当时的社会经济状况。本馆将名片收藏与粮票对应展示,目的是为了保存那一段艰苦岁月的痕迹,研究与追思让老百姓难以忘怀的那段特殊的历史。