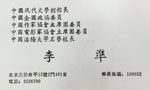

名人名片(文化类)收藏欣赏:李凖

[藏品简介] 李凖,1928年5月生于河南洛阳,少年时因家境困难辍学进盐栈当学徒,1948年洛阳解放后做过银行职员、教师。1953年11月发表第一篇短篇小说《不能走那条路》被全国多家报刊转载,是当时较优秀的表现农村生活的小说;1955年开始从事专业创作,1959年担任电影《老兵新传》的编剧被评为国庆十周年优秀影片,荣获1959年莫斯科国际电影节银质奖。1962年发表短篇小说《李双双小传》引起广泛关注和好评。 “文革”前创作了近50篇小说,10多个电影剧本以及散文、特写。1977年电影剧本《大河奔流》、《牧马人》、《高山下的花环》、《双雄会》等荣获百花奖及金鸡奖的最佳编剧奖,1979至1985年长篇小说《黄河东流去》荣获第二届茅盾文学奖。1984年发表中篇小说《瓜棚风月》、《飞来的生命》、《王结实》等,曾任中国作家协会副主席、中国现代文学馆馆长。2000年2月在北京辞世。

[藏品简介] 李凖,1928年5月生于河南洛阳,少年时因家境困难辍学进盐栈当学徒,1948年洛阳解放后做过银行职员、教师。1953年11月发表第一篇短篇小说《不能走那条路》被全国多家报刊转载,是当时较优秀的表现农村生活的小说;1955年开始从事专业创作,1959年担任电影《老兵新传》的编剧被评为国庆十周年优秀影片,荣获1959年莫斯科国际电影节银质奖。1962年发表短篇小说《李双双小传》引起广泛关注和好评。 “文革”前创作了近50篇小说,10多个电影剧本以及散文、特写。1977年电影剧本《大河奔流》、《牧马人》、《高山下的花环》、《双雄会》等荣获百花奖及金鸡奖的最佳编剧奖,1979至1985年长篇小说《黄河东流去》荣获第二届茅盾文学奖。1984年发表中篇小说《瓜棚风月》、《飞来的生命》、《王结实》等,曾任中国作家协会副主席、中国现代文学馆馆长。2000年2月在北京辞世。

[相关链接] 《黄河东流去》是以1938年日本侵略军进入中原,国民党军队为阻滞日军南下,炸开河南境内黄河花园口大坝造成一千多万黄泛区难民流离失所为主要情节,以赤阳岗村的李麦、王跑、蓝五等7个家庭的主要成员流亡逃荒为叙事线索,形象地描绘了赤阳岗村难民在洪灾中背井离乡,历时8年从失去家园到重建家园的血泪史、抗争史和奋斗史,以及洪灾中其他不同阶级和阶层人物命运的变迁史。尽管《黄河东流去》存在诸如人物类型雷同化、中间人物描写力度弱、作者主观情绪介入过多等瑕疵,但是从民族文化寻根的角度看这部作品具有不可替代的时代意义和文化价值。透过《黄河东流去》塑造的众多人物形象和他们在洪灾面前生活与命运的变迁,作家不仅考量了中华民族抵御灾难的意志力、生命力和凝聚力,而且还借助民族资本家在西安、宝鸡等地通过战争和灾荒大发国难财,日本侵略者及汉奸在中国东北榨取劳动力,以嫦娥为代表的中国农民由破产而沦为工人的悲惨境遇等情节,对中国20世纪30年代中后期的社会现实予以全景式观照和扫描,使小说在不仅具有文学审美价值,同时还具有了社会学价值。

收藏感言:李准是一位优质多产的作家,是一位描写农村生活的老手,他钟情于农村,钟情于农民,钟情于乡音,钟情于文坛同道,更钟情于民族文化。其善于通过一个村庄、一个家庭、一个事件去反映如火如荼的农村生活,表现农民悲欢离合的命运,揭示出生活的意义和本质;始终站在时代的前列,通过日常生活中普通的人和事,表现新旧两种思想的斗争,带着友善的微笑,批评农民身上传统的狭隘自私心理,满腔热情地歌颂公而忘私的社会主义新人,成功地塑造了李双双、孟广泰、郑德和等一大批光彩照人的先进农民形象。作品语言朴素生动,人物栩栩如生,故事性强,具有鲜明的民族特色。 (晓铁/藏品)