有人集邮,有人集钱币,但台湾男子郭智祥却是罕见的集“姓”迷,热爱收集怪姓的他,遇到怪姓之人就会问对方:“你的姓,可以送我收藏吗?”吓坏了不少陌生朋友。据了解,1954年出生的郭智祥,10多年来已经收藏了200多个华人的稀有姓氏,收藏的对象从邮友、亲朋好友、教会的姐妹、同事、报纸上的受访者,到电话簿上的陌生人都有,地点则从台湾到大陆,年纪从10几岁到90多岁。打开郭智祥的稀有姓氏珍藏本,里面有注音符号的ㄠ;有动物姓氏虎、燕、蚁;有自然生态的山、水、云、春、阳、朵、苗、沙、蒲;有金属姓氏银、铁、锁;复姓张包、申屠;还有强、接、谈、还、权、益、哈、但、公、司、向、望、策、买、束、老、井、全、东……,以及一堆不知道怎么念,得用计算机造字的怪姓。

闲来漫话《人名诗》

周末读报,偶见《人名诗》文章,不由使我想起曾在山东宁阳当兵时自创的一首“小诗”:

朋比皆爱武汉城

春风和煦骄阳艳, (王凤艳)

友谊树下命相连。(李友莲)

晚风吹送兰草香,(王凤兰)

腊梅傲立枝头雪。(向腊梅)

秀美嫦娥奔月去,(张秀娥)

超凡吴冈捧酒迎。(石超英)

君送桃花留英武,(熊桃武)

朋比皆爱武汉城。(刘比武)

当时只是为了消遣,以这种方式表达从湖北枣阳七方公社林场应征入伍时后与农友分别时的心情,所以未曾投稿刊载,现在读后方知这就是《人名诗》。

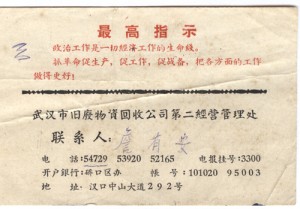

一次偶然,使我钟爱上了名片收藏,作为一种新颖别致的集藏活动,虽然名片不值钱,但通过它可以看出社会的变迁,尤其是老名片,有些地名虽已消失或改名,但这些名片记载着当时的社会状况,具有一定的研究价值。无疑名片收藏为今后从事人名诗创作提供了丰富的源泉。从一般的社会生活意义上看:“姓名”,可以是一个人的标志、铭牌、符号,由于历史悠久的缘故,它决非仅仅起着字音、字符的普通作用,而是具有一种特殊的人类文化及幽深的历史内涵,附载着种族成因、民族迁徙、人文生态、性情生理等诸多方面信息。

比如为大家所熟悉的对联:

蔺相如司马相如名相如实不相如;

魏无忌长孙无忌尔无忌我亦无忌。

联内含有蔺相如、司马相如、魏无忌、长孙无忌四个古人名。

二舟并行橹速不如帆快;

八音齐奏笛清难比箫何。

联内含有鲁肃、樊哙、狄青、萧何四个古人名。 浏览全文 »

天下杨氏出弘农

河南灵宝市作为世界杨氏始祖的发祥地之一,有着独特的人文历史。在华夏民族的众多姓氏中,发祥于灵宝并以灵宝为郡望的唯有东汉太守杨震代表的弘农杨氏,故有“天下杨氏出弘农”之说。杨震曾开馆授学,桃李众多,被誉为“关西夫子”,所办“三鳝书堂”闻名遐迩。杨震之子、孙、曾孙皆为宰相,史称“四世三公”。杨震被后裔尊为弘农杨氏的开基始祖,他的家乡灵宝市豫灵镇的杨家村成为杨氏的发迹地和祖籍地。杨姓以弘农杨氏为主体,不仅成为汉族中的大姓,而且在少数民族中也是主要姓氏。

(1)云南南诏白族杨氏:南诏本称蒙舍诏,即唐初乌蛮六诏之一,居于今云南巍山彝族回族自治县南境,因地处其他五诏之南,又名南诏。开元中,其王皮逻阁统一六诏,迂都太和城,即今云南大理县南太和村。全盛时辖有今云南全境和四川南部、贵州西部一带。白族杨姓,一直是南诏中的主要姓氏,人口最多。他们在汉代是哀牢夷中的一支,自称九隆族之后。至唐代时,杨姓便上升为族中大姓之首,有53人为南诏国的重要官员。南诏灭亡后,白蛮族贵族杨干真于927年杀郑隆宜和废赵善政而自立为王,改国号”大义宁”,改元”兴圣”,在位8年,谥”肃恭帝”,成为当地的一个割据政权。在元代,杨姓为段氏总管的重臣,有22人名载史籍。明清至近代,杨氏依然长盛不衰。至今在云南喜洲地区,还有不少林庄聚居着许多白族杨姓,如寺上、寺下、中和邑、城北、大界南等村。他们为保卫和开拓祖国的西南边疆作出了巨大的贡献。

(2)辽宁辽阳满族杨氏:辽阳,即今辽宁省辽阳市老城区。这里住有满族杨姓。据《皇朝通志·氏族略》载,辽阳人杨绶宗,就是满族镶黄旗人。

(3)吉林昌邑区满族杨氏:昌邑区在今吉林省吉林市。据1934年杨锡绶等人续修的《杨氏谱书》载,这里的杨氏,原为汉人,原籍云南贵州府,迁居山东登州府莱阳县。康熙年间,携眷移居永吉州地方,耕种官地,因能尽数交纳所在耕地5年的额粮,经吉林将军、副都统等奏请,奉谕旨,遂人吉林鸟枪营镶黄旗汉军。其中关于庚子抗俄名将(杨)凤翔的记载,有补于史书之不足。

如今,杨姓遍及灵宝城乡,成为该市人口最多的姓氏之一。随着灵宝市近年来的经济社会快速发展和对外宣传的不断扩大,该市的弘农杨氏文化研究引起了各地政府和杨氏后代的普遍关注,杨家村的杨氏后人近年来修葺了杨震祠堂,来自世界各地的杨氏后裔先后慕名到杨家村寻根问祖,认亲归宗。 (晓铁/文)

姓氏趣考:三国演义中为什么单名多?

读《三国演义》,细心的读者会发现这样一个问题:三国时绝大多数人都是单字名?经查考相关历史书籍又发现,整个东汉、三国时期的人名,几乎全是一个字,双字名极少。《后汉书》、《三国志》中的人名,间或有两个字的,这些人有的是隐士,如庞德公、邓卢叙;有的是乳名,如刘盆子、郑小同;有的是以字行世,如黄承彦、苟巨伯。而知识分子、官员、显要则找不出双字名,这的确是件怪事。究其原因,问题出在王莽身上。西汉末年,王莽篡夺了政权,为了巩固统治,他捡起了董仲舒的“神学目的论”,大搞迷信,大搞复古,以此为核心,推行了一系列所谓的“新政”,从土地制度到用人制度,从货币到地名,无孔不入,也涉及到了人名。 浏览全文 »

百家姓中有“闫”姓吗?

《说文解字》中有“阎”无“闫”,“闫”乃后世俗字,故“闫”不是姓。今之所谓“闫”姓是因为《第二次汉字简化方案》(后被废止)把“阎”的繁体字误简化为“闫”,后有人将阎锡山的名字误写成闫锡山。解放后由广陵古籍刻印社在原宋代《百家姓》基础上续编出版新百家姓,从“赵钱孙李”开始到“百家姓终”结束,即从“丌官司寇”续编到“百家姓终”,由于当时编者考证不详,所以把民间认同的俗字“闫”收编其中。 (晓铁/文)

《杨德云家谱纪念相册》文选

我族杨姓繁衍至今,辉煌显赫几千年,竞相贵显各争先。从秦汉魏晋时期的四世三公(杨款、杨震、杨彪)到西晋三杨(杨骏、杨珧、杨济);从隋朝杨姓成为国姓,到唐朝杨姓称为宰相辈出的姓氏(共有十一位宰相);宋朝时期尤以杨家将满门忠烈光宗耀祖,其威武风光不言而喻。随着时代的沧桑更迭,杨氏族人散居全国各地,有的远涉重洋定居海外,以至亲情隔膜,彼此不相往来,后代子孙亦不知祖先概貌。《杨德云家谱纪念相册》旨在沟通宗族血亲间的固有联系,缅怀先人,传承和光大杨姓。 浏览全文 »

漫话收藏

历史上,最早的收藏是为了保存遗存物品。一九三六年河南安阳殷墟出土17000多块甲骨片,成为公认的记录商汤王室的历史档案,也是最早的公藏物证。随着历史的发展,收藏从宫廷进入到寻常百姓家,汉唐时期公私收藏不断发展,清代乾隆年间把历朝历代的大部份藏品纳入内府保存,只可惜1840年八国联军一把大火使圆明园及无数的中国文物散失殆尽,历史也同时将八国强盗钉在耻辱柱上。清朝末年后一批爱国的收藏家,出于爱国热忱,不惜举债卖房产,购买了许多流散民间的珍贵文物,无偿捐献给国家,成为流芳百世的佳话,其中最著代表性的有:张伯驹先生捐献的晋唐人手迹;米家晋先生兄弟四人捐献的书画碑帖;潘达于先生捐献的西周大孟鼎;刘肃曾先生捐献的西周虢季子白盘,这些文物堪称价值连城的精品。

上世纪50年代,民间收藏受社会经济的影响而陷入低潮,特别是1966年开始的“文革”十年浩劫,个人收藏被列入“四旧”,书法字画被视为“玩物丧志”,流散于民间千家万户的传世藏品在文革的烈焰中灰飞烟灭,中华民族的文化遗产再次遭受到无法估量的损失。改革开放后,沉寂多年的民间收藏活动得以复生,并以勃勃的生机展现出前所未有的盛世风貌。宋代大书法家米芾将收藏者分为两类:一类叫鉴赏家,另一类叫好事者。鉴赏家笃好收藏,有丰富的收藏学识和艺术修养,所收都为精品,为收藏者中的佼佼者;好事者对收藏无甚研究,仅凭财力收购藏品以此炫耀。

笔者以为,社会发展到今天收藏已不仅仅只有两类,不论是欣赏研究藏品、还是藏奇显富炫耀、或者投资投机赚钱,皆无可厚非。俗话说:君子爱财取之有道,这个道就是藏德,就是公平交易,即真、善、美。在收藏这道门里,应崇尚“去伪存真,真品共享”。藏家一方面可通过举办展览,让更多的人来欣赏和研究藏品;另一方面通过出书或发表文章,充分挖掘藏品的文化艺术价值。

笔者以为,社会发展到今天收藏已不仅仅只有两类,不论是欣赏研究藏品、还是藏奇显富炫耀、或者投资投机赚钱,皆无可厚非。俗话说:君子爱财取之有道,这个道就是藏德,就是公平交易,即真、善、美。在收藏这道门里,应崇尚“去伪存真,真品共享”。藏家一方面可通过举办展览,让更多的人来欣赏和研究藏品;另一方面通过出书或发表文章,充分挖掘藏品的文化艺术价值。

珍稀名片收藏欣赏:渠永川

[藏品简介] 2008年8月12日从山西网友处淘得民国时期老名片14枚,其中一张带像片的名片甚为珍贵。据网友讲,这些名片是其在古玩市场所购或藏友互相交换得到,大多夹杂在旧书本中当杂货贱卖,为民国中期物品。

[藏品简介] 2008年8月12日从山西网友处淘得民国时期老名片14枚,其中一张带像片的名片甚为珍贵。据网友讲,这些名片是其在古玩市场所购或藏友互相交换得到,大多夹杂在旧书本中当杂货贱卖,为民国中期物品。

[相关链接] 据考证,此名片为珂罗版成像制作。珂罗版印刷英文称作Collotype,德文则称其为Lichtdruck,皆为胶质印刷之意。为德国慕尼黑的摄影师海尔拔脱(Joseph Albert)所发明,时在1869年前后。此前,英国科学家塔尔博特(William Herry Fox Talbot)于1852年发现了经重铬酸盐处理的明胶膜层见光会发生硬化的现象,这是构成珂罗版印刷制版的基础和实践。1855年,法国人柏德范(A.L.Poitevin) 以此为基础,发明了在玻璃版上涂布重铬酸盐明胶感光层的石版印刷新工艺;1865年德国人 (T.Dumotay)又将重铬酸盐明胶感光膜层涂布在玻璃版材之上进行珂罗版印刷。珂罗版印刷传入中国的时间大约在光绪初年,当时上海徐家汇土山湾印刷所首次用珂罗版印刷了“圣母像”等教会图画。同时,英商别发洋行也曾采用珂罗版印刷。由于珂罗版印刷美术书画极其精美,故不久即为国人所引用。其工艺流程是:原稿——拍摄连续调阴片——修版——准备玻璃板——涂布感光液——干燥——晒版——印刷。

收藏感言:能在不经意间获得这张稀少珍贵名片无疑丰富了我的藏品,极大地提升了收藏品味。(晓铁/文)

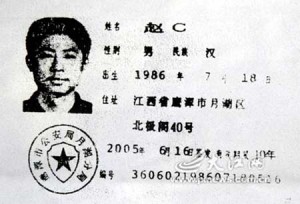

公安部就赵C案作出批复:姓名登记须用规范汉字

中国首例公民讨要姓名权案已经进入二审程序,法院将在本月底或下月初开庭,公安部近日对江西省公安厅的一份请示专门作出答复:姓名登记项目使用汉字填写。

江西鹰潭市月湖区23岁男子赵C,名字很特别。2006年8月,赵C到鹰潭月湖区公安分局江边派出所申办二代证时,民警告诉他,根据规定,名字里不能有“C”。“赵C”进不了公安部户籍网络程序,建议赵C改名。在多次沟通无果的情况下,赵C向法院提起行政诉讼。月湖区法院作出判决,姓名权属于公民的人身权利,只要不违反法律、法规或规章的禁止性规定,就可以使用。月湖区公安分局不服判决,向鹰潭市中级人民法院提出上诉。2009年初,公安部就此事专门回复江西省公安厅。根据《中华人民共和国居民身份证法》及《中华人民共和国国家通用语言文字法》规定精神,居民身份证姓名登记项目应当使用规范汉字填写,并与常住人口登记表和居民户口簿姓名登记项目保持一致。《公安部关于启用新的常住人口登记表和居民户口簿有关事项的通知》已明确要求姓名登记项目使用汉字填写。

江西鹰潭市月湖区23岁男子赵C,名字很特别。2006年8月,赵C到鹰潭月湖区公安分局江边派出所申办二代证时,民警告诉他,根据规定,名字里不能有“C”。“赵C”进不了公安部户籍网络程序,建议赵C改名。在多次沟通无果的情况下,赵C向法院提起行政诉讼。月湖区法院作出判决,姓名权属于公民的人身权利,只要不违反法律、法规或规章的禁止性规定,就可以使用。月湖区公安分局不服判决,向鹰潭市中级人民法院提出上诉。2009年初,公安部就此事专门回复江西省公安厅。根据《中华人民共和国居民身份证法》及《中华人民共和国国家通用语言文字法》规定精神,居民身份证姓名登记项目应当使用规范汉字填写,并与常住人口登记表和居民户口簿姓名登记项目保持一致。《公安部关于启用新的常住人口登记表和居民户口簿有关事项的通知》已明确要求姓名登记项目使用汉字填写。

对于公安部的批复,赵C的父亲赵志荣认为,《居民身份证法》规定,居民身份证使用规范汉字和符合国家标准的数字符号填写。并未明确规定姓名登记这一栏只能使用汉字。“C”在日常生活中也是数字符号。比如在考试选择题目中,答案A、B、C、D就有一、二、三、四的意思。

有专家表示,如果赵C保留原名的话,就意味着公安部要对现有的人口信息系统标准进行修改,这也意味着全国现有的所有正在运行的人口信息管理系统要更改,牵涉面非常广,操作起来难度非常大。

编者按:赵C告公安部门侵犯其姓名权一案,本人从姓氏文化研究角度看,公安部就赵C案作出的批复是合乎常理的,如果姓名不使用规范汉字,若此举一开,势必造成小孩取名、姓名登记等诸多方面的麻烦。因此,鹰潭市月湖区人民法院一审判决赵C胜诉应予撤销。 (晓铁/编辑)

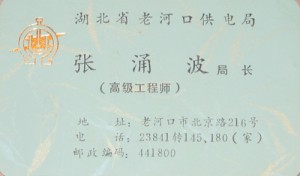

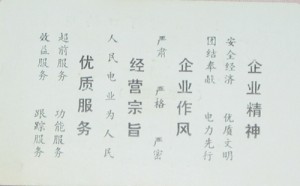

名片与企业文化

最近从朋友手中得到一枚80年代中期的名片,这枚名片正文为“湖北省老河口供电局张涌波局长”,附录写有地址、电话、邮政编码。最不同凡响之处是背面印制的“企业精神:安全经济、优质产品服务、团结奉献、电力先行。企业作风:严肃、严格、严密。经营宗旨:人民电业为人民。优质服务:超前服务、功能服务、效益服务、跟踪服务。”(见图),毋须置疑这是企业文化在当时的一种真实体现,令人赞叹。

在笔者收藏的早期名片中,象张涌波局长这样将名片与企业文化巧妙结合者实在不多。现在有不少金融机构、政府机关为工作人员制作名片时采取统一版式,往往过于凸现企业形象徽记,而忽视了企业文化,使人感觉仅仅是名片而已,缺乏个性化和亲和力。笔者以为:一枚小小名片,可以生动体现出一个人的精神境界和人格魅力。

在笔者收藏的早期名片中,象张涌波局长这样将名片与企业文化巧妙结合者实在不多。现在有不少金融机构、政府机关为工作人员制作名片时采取统一版式,往往过于凸现企业形象徽记,而忽视了企业文化,使人感觉仅仅是名片而已,缺乏个性化和亲和力。笔者以为:一枚小小名片,可以生动体现出一个人的精神境界和人格魅力。

收藏感言:从某种意义上讲,方寸名片蕴藏着特殊的人类文化及幽深的历史内涵,传承着种族成因、民族迁徙、人文生态等诸多方面的信息。笔者推崇和赞许名片上的企业文化,旨在倡导名片主人努力实现承诺并践行之。 (晓铁/藏品)